周汝昌:我的语文第一课

周汝昌 1918 年生于天津市。中国艺术研究院研究员,历任全国政协五、六、七、八届委员。代表作《红楼梦新证》影响深远,另著有《曹雪芹新传》《红楼梦与中华文化》《红楼艺术》等十几部红学专著,编有《杨万里选集》《范成大诗选》等学术著作。

周汝昌 1918 年生于天津市。中国艺术研究院研究员,历任全国政协五、六、七、八届委员。代表作《红楼梦新证》影响深远,另著有《曹雪芹新传》《红楼梦与中华文化》《红楼艺术》等十几部红学专著,编有《杨万里选集》《范成大诗选》等学术著作。

语文水平可以说是衡量一个人的“第一标准”。语文教材及语文教学的重要性不待烦言而自明。今日我想谈谈自己的一些感受、感想。

我到1954 年才离开学校,这之前包括了从小当学生和后来做教师的日子。自1918 年我降生人世至离校,对语文的学习、研究和讲授有36 年之久。在各级学校中所读、所学的课程,可谓五花八门、种种名色,但若问我最喜爱哪一门功课,我将毫不迟疑地敬答两个字:语文。

一提“语文”,思绪就纷纷然,不易一下子理清、讲明了。这是为何?是因为由“语文”而引申的“问题”太多了。

我刚上小学时,没有“语文”这名目,这是现今的词语,那时叫“国文”—— 好像一度又改称“国语”。

为什么弃“国”字而不用?大约是受外来文化的影响,以为应当“国际化”吧。但我因从小对它产生了感情的缘故,至今仍喜欢这么说,意思是:我们中华民族的文字、文章。这有什么不好?今日的体育界不是还有“国脚”“国手”吗?“国”岂能置而不论?

且说我一入小学,读的就是“国文”。那时还没有统一规定的课本,上海著名的大书局,都自编、自印“教材”,学校有采用选择权。记得让我受益最多的是世界书局的课本。我出生时,已是“五四运动”的年代了—— 所以不能把我看成是“古旧派”时代的人物。“白话”逐步占了上风,可是要被“打倒”的“文言”还有一定的地位。我们这一辈人,注定了要带着这种奇特的“文化矛盾”生存、成长,并被这种“矛盾”拨弄得十分烦恼苦闷。这话年轻一代人就不大容易理解体会了,也非三言两语能向他们“说明白”的。

我父亲是清朝光绪年间末科(最后一次科考)的秀才,熟悉“四书五经”,不懂新鲜的白话文,但对我们的新式教育却不加干涉,很民主。等我长到九岁(虚岁),他就让我上学了(此前是学认“字号”,即方块纸印好的“看图识字”)。一入学,第一课的“课文”是“人”“刀”“尺”三个大字。这教材有意义吗?你可以“破译”说:从小开始自知为“人”,人为万物之灵嘛!人能使刀,会制工具呀—— 切菜剁肉,自卫杀敌……又会用尺,能计量了,就一步步走近科学了……这只能是玩笑。不管怎么研究,那“人、刀、尺”除了笔画最少,实在太没意思了。小孩子的感受是:人、刀、尺、马、牛、羊……这还不如在家里认“字号”有趣呢!—— 有“批评”的声音潜伏于幼小的心中。

大约第二阶段的课文是“大公鸡,喔喔啼”一类了。这进步倒有“文理”“句意”可寻了,有的还多少带点“文学性”,学起来更高兴些,但心里也有疑问:从小听母亲、妈妈(保姆)讲故事,大公鸡也时常出场,无一例外地是“咕咕根儿—— 大天亮!”那声音离“喔喔”很远,我也没听公鸡这么叫过。老师(那时概称先生)还教给读音:喔念“窝”,不念“屋”(其实这只是入声字在北方语音里的“分化”)。反正我们家乡的鸡不会“喔喔”地“打鸣儿”(我们也从来不说“鸡啼”!)—— 心中有许多想不通。

要我回忆小学的语文教学情况,只限于此 —— 这并非只因年代久远记忆消失之故,真正的原因是这种课本不大懂得学童的智力发展特点和语文学科的发展要求,只从成人的“想当然”出发而把这一最重要的奠基教育弄得那么简单乏味—— 所以那段课堂教学没有给我留下任何值得说起的印象。不客气地说,那是一种失败的做法。就拿“笔画数量”这一简单标准来说,专家们似乎不曾意识到:小孩子对待汉字的学习兴趣与掌握程度,一点也不取决于一个字的笔画数。实际上,他们对“人、刀、尺”的兴趣远远不如那些笔画多的字,而且学写的速度与优劣也与笔画数成正比。事实上,笔画越少的汉字越难写好,小孩子写起来时常很难看。“高”“喜”等字总比“刀”“尺”写来有趣又好看。

记得一入高小,换用了世界书局的国文课本,效果立显不同了。课本所选的历代短篇名作,都是“文言”的了,从《苛政猛于虎》到《岳阳楼记》,从《秋声赋》到《病梅馆记》,体制风格,文采情操,极为丰富美好,没有单一感(千篇一律的文风气味、语式口吻等),没有明显的说教性,篇篇打动心弦,引人入胜。学童们一拿起这种新课本,就面露惊奇色,也有喜色。他们并没有喊“这可太难了”,也绝没有“奈何”之叹,更不见愁眉苦脸之态。这是令人深思的。

很奇怪:从小学读的“白话文”,现在一字背不出;而那些“文言”名篇杰作,总难忘却—— 至少还能背出其中的若干警句。这或许是我自己的“天性”和“偏好”吧。我不敢妄断。此疑留待专家解说。

以上是幼时做学童的感受和思绪,略述如此。以下不妨从当教师的立足点再来说几句。我在燕京大学中文系研究院(当时的名称)做研究生时就充当过西语系翻译课“特邀教员”;本科毕业论文的内容是英译晋代陆机的《文赋》,研究生毕业论文是《宋词曲中的特用词语之研究解释》;毕业后我到两所大学教翻译课,一直没离开“语文”二字。我是一个语文迷,或者说是汉字迷。我的教学效果不错,很受学生欢迎。揆其由,最重要的有两条。

第一,我有较好的语文根底和较广泛、较丰富的语文知识,尤其是能够深透地理解、运用汉字(能够说明音、义、字词组联的常见方式与特例、奇例……),能够揭示选词铸句的识解与功夫。学生们特别喜欢我就一个字、一个词列举出古今例句,比较品评,分析鉴赏……这样既有趣味,又可大开眼界与“脑界”。他们从未见过如此教学法,因此十分兴奋,积极性高涨,进步大大提速。

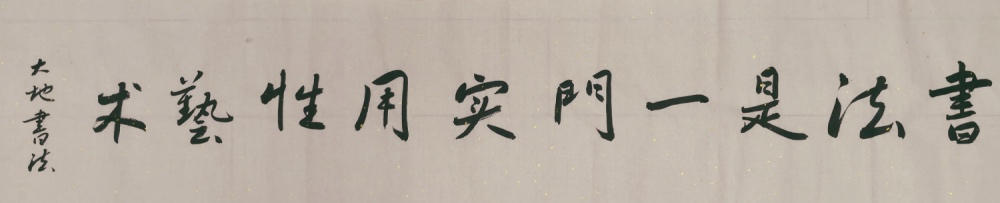

第二,我的口号是:教学不是一门职业、职务,也不是办事、办公。教学是一门“艺术”。教学是“艺术”吗?是的。要会教,而不是会“表演”;是了解学生,尊重学生,用各种适宜有效的方式来调动学生的求知欲、学习主动性,提高他们的接受力,而不是“教训”“灌输”什么教条和现成的死知识。这样,语文课就不再“没意思”了。

在我心中,总以为我们的教学要把语文放在首位,切勿误把此事视为“非当务之急”,因为这是素质教育的根本。我很难相信一个语文不好或文笔拙劣的人能在工作和事业中做得优秀良好、有所成就。

我1954 年离开教育岗位,对目前有关情况不太了解,只听到有些人士说问题不小,常见报道称言应不断提高改进……但毕竟弄不清问题的症结何在以及是否改进了。师资是个大关键,教学方法要研究改善。教学制度、规定不宜束缚名师的特长。教育部门应高度重视语文教学的现状与前景。语文的“细胞”是汉字。汉字规范化是一个方面,另一方面,现行简化字方案实行已有几十年,基本效果良好,但因历史条件所限也并非没有缺点,故宜进行一次针对文化教育界人士的调查,听取他们的意见,加以修正改善。到小学高年级,应逐步让学生接触繁体字。最晚到初中,应让学生培养出阅读浅易文言文的能力。这一条,从“百年大计”而观照之,是非常重要的。中华文化之弘扬与复兴光大,离开这一条就会趑趄。

- 上一条:二孩家庭,如何处理好两个孩子的关系?

- 下一条:读书,什么时候开始都不迟